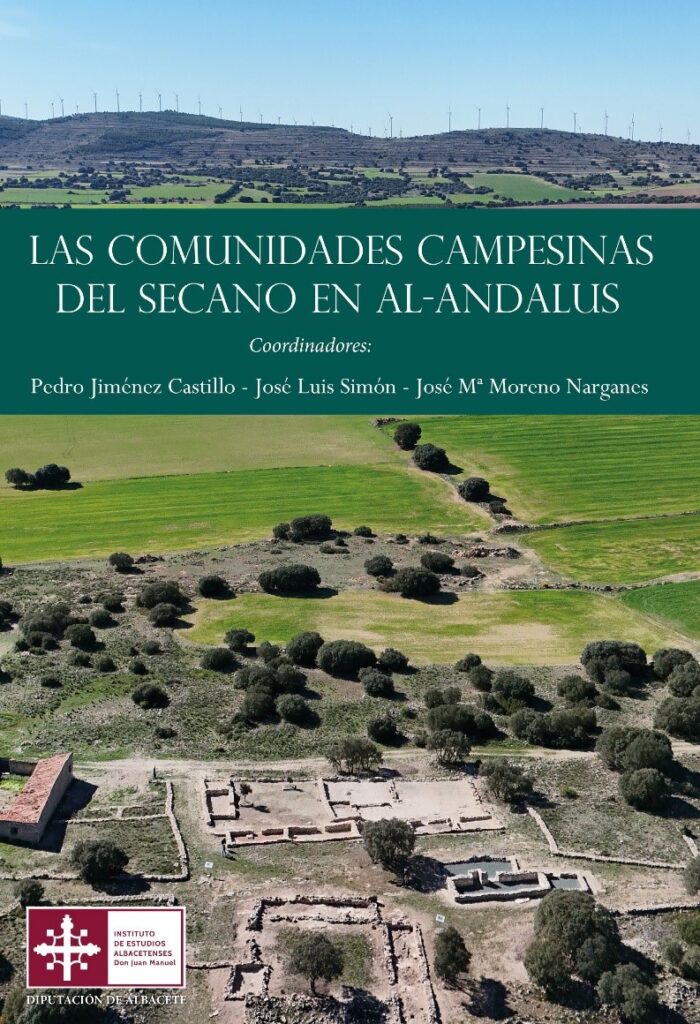

Recientemente se ha publicado el libro Las comunidades campesinas del secano en al-Ándalus, coordinado por los arqueólogos Pedro Jiménez Castillo, José Luis Simón García y José María Moreno Narganes gracias al apoyo del Instituto de Estudios Albacetenses (IEA) «Don Juan Manuel» (Diputación de Albacete).

En él se recoge, en gran medida, la información expuesta en el I Simposio «Las tierras de secano en al-Ándalus: poblamiento y economía campesina», organizado por el IEA y la Escuela de Estudios Árabes (CSIC), celebrado del 16 al 18 de febrero de 2023. Durante esos días se generaron reflexiones y se aportaron nuevos datos, resultado de diversas investigaciones, acerca de zonas que tradicionalmente se habían considerado deshabitadas, allí donde las condiciones climáticas no permitían el cultivo de regadío. Estos trabajos, caracterizados por la transversalidad de las disciplinas con los que han sido abordados, han determinado que existió un poblamiento, relativamente intenso, que desarrolló una economía basada principalmente en la agricultura de secano y la ganadería.

Frente a la visión de la historiografía tradicional, en la que el secano sería propio de las sociedades leídas como «opuestas» a la islámica, es decir, visigodas y feudales, estos nuevos estudios arrojan nuevas informaciones que nos ayudan a completar el panorama de aquellas tierras donde parecía no haber nada. Al contrario, se documenta una proliferación de asentamientos campesinos en el siglo XI que evidencia la existencia de un impulso colonizador, en un contexto marcado por el aumento demográfico y la demanda de alimentos.

Es especialmente interesante el estudio de estas áreas desfavorecidas desde un punto de vista agrícola, ya que está permitiendo analizar los procesos de ocupación y abandono que caracterizaron estas zonas marginales, sometidas a las circunstancias de cada momento, frente a los asentamientos más estables, poblados de vegas fértiles, donde el cultivo de regadío tuvo una función protagónica. Este desarrollo histórico ha quedado bien documentado en casos como Haches y La Graja (ambos en Albacete), Cújar (Granada), Las Cabezuelas (Murcia), Tortosa (Tarragona) o Cerca de las Alcarias – Mesquita (Alentejo, Portugal).

Los trabajos reunidos en esta obra, Las comunidades campesinas del secano en al-Ándalus, son una vía para aproximarse a la realidad de muchos andalusíes que ocuparon territorios de la península ibérica cuyas características hicieron imposible la agricultura de regadío. Se visibiliza, a través de múltiples investigaciones y trabajos arqueológicos, la forma de vida de las áreas inhóspitas y rurales de al-Ándalus, donde sus habitantes tuvieron que recurrir a los modelos propios de la agricultura y la ganadería de secano. De esta forma, se recupera la memoria de los otros andalusíes, aquellos que no poblaron las urbes y espacios más favorecidos.

El libro es de acceso abierto, puede visualizarlo aquí.

This article is available in English.