Aurora Ferrini Pernas | Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico

El punto de partida de este artículo es la inscripción tallada en el cuerpo pulimentado de un brocal marmóreo de un aljibe (1032), el primer testimonio del inicio del gobierno de al-Ẓāfir en Toledo (Ṭulayṭula). Se trata de una de las pocas piezas conservadas de la antigua mezquita aljama de Toledo, hoy desaparecida. Este se concibió en un periodo de inestabilidad política, pero, al mismo tiempo, de gran esplendor cultural: la «fitna», la desintegración del califato omeya y el surgimiento de los reinos de taifas. La constitución de una serie de reinos independientes del poder omeya necesitaba acompañarse de un programa de mecenazgo artístico y científico a la altura, que les permitiera reforzar una imagen de poder dentro y fuera de sus territorios; un hecho del que Toledo, en el periodo de las primeras taifas, no permaneció ajeno.

Un periodo convulso: del califato a la taifa de Toledo

Toledo fue una de las taifas (1010-1085) más importantes y de mayor envergadura. Antigua capital del reino visigodo, se mantuvo siempre en oposición ante el poder de Córdoba hasta que a principios del siglo XI recobró su autonomía, aunque no le duraría mucho (hasta la conquista del monarca cristiano Alfonso VI en 1085).

El 3 de marzo del año 1009 era asesinado el segundo hijo de Almanzor, ‘Abd al-Raḥmān Sanchuelo, evento que marcaría el inicio de lo conocido como la «fitna», un periodo de inestabilidad marcado por las luchas intestinas, una guerra civil en la que se sucedieron varios califas y la consecutiva desintegración del califato omeya (1009-1031) [1]. Esta crisis derivó en la proclamación de una especie de república municipal [2] y el surgimiento de las primeras taifas [3]. Se desconoce cuándo adquirió Toledo su autonomía, pero, según Julio Porres [4], parece que esto sucedió tras el asesinato del caid de la Marca Media[5], Wadih (asesinado en 1011). Los notables de la ciudad tuvieron que formar un gobierno propio. Asimismo, Clara Delgado Valero[6] explica que ese gobierno lo ostentó un consejo constituido por las élites municipales, hasta que el gobernador electo Ya’īš ibn Muḥammad Ya’īš, disolvió la junta poco antes de la caída del califato (3 de noviembre de 1031).

No se sabe muy bien en qué momento, pero los toledanos buscaron en una dinastía extranjera al nuevo soberano para ostentar el gobierno del reino. No fue esta sino la de los Banū Ḏū-l-Nūn. Pero ¿quiénes eran estos? Las fuentes recogen que se trataba de los gobernadores de la Cora de Santaver. En origen eran imazighen y pertenecían a la tribu de Hawwara. Su apellido familiar era Zunnun, que acabó transformándose, mejor dicho, arabizándonse, en Ḏū-l-Nūn. Ismā’īl ibn Ḏū-l-Nūn «al-Ẓāfir», cuyo reinado no se sabe con seguridad cuando comenzó, fue el primer monarca de los tres que ostentaron el poder durante la época de los primeros reinos de taifas. Este periodo, en el caso Toledano, llegaría a su fin con la conquista del monarca Alfonso VI en el año 1085.

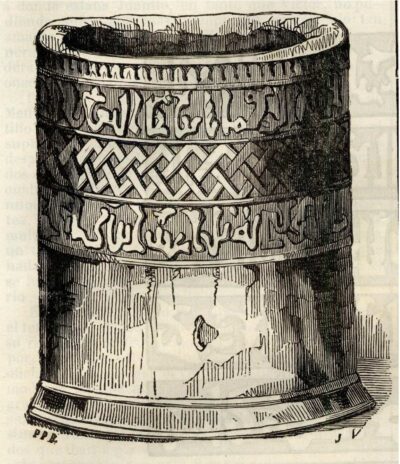

Grabado del brocal de pozo taifa (Toledo, siglo XI). Gayangos, Pascual de. «Inscripciones arábigas». Semanario Pintoresco Español, 1848, 153-156.

El reinado de al-Ẓāfir se caracterizó por dificultades tanto internas como externas: en el primer caso, tuvo que sofocar diversas rebeliones dentro del territorio, y en el segundo, tuvo que hacer frente a ataques de tropas cristianas y a la amenaza que suponía la reunificación de al-Ándalus, que ponía en peligro los dominios adquiridos. Pero, por otro lado, según Clara Delgado, las crónicas destacan a Ismā’īl por «su actividad y energía tanto en política como en sus campañas».

«Aunque el siglo XI fue para al-Ándalus un periodo de debilitamiento en lo político, […] en la esfera artística e intelectual constituyó uno de los momentos más espléndidos de la cultura andalusí» [7]. Durante este tiempo se tiene constancia de que empezaron a desarrollarse amplios programas culturales con la finalidad de demostrar la capacidad de erudición de sus cortes [8]. Precisamente, en Toledo se reunió un importante número de sabios que se pusieron al servicio de los Banū Ḏū-l-Nūn.

La inscripción del brocal de pozo de la mezquita aljama de Toledo

Constituye una fuente histórica de gran relevancia, concretamente un texto epigráfico, original, tallado en un brocal de pozo de mármol puro blanco pulimentado, de forma cilíndrica, esculpido en una sola pieza y con distintos motivos decorativos. Mide 77 cm de altura x 75 cm de diámetro. Se trata de un texto conmemorativo que celebra la construcción de un aljibe en la Mezquita aljama de Toledo.

La estructura del texto se distribuye en tres bandas. En la primera, compuesta por algunos caracteres cúficos simples a modo de cartela, algunos investigadores han llegado a leer la palabra عمل /‘mal / «obra de», en referencia al ejecutor material de la obra, aunque es de difícil lectura debido a su desgaste. En cambio, las otras dos bandas, en un espacio de 30 cm, discurren, separadas por una cenefa decorativa de 6,5 cm, en forma de trenza de tres cabos, con inscripciones en caracteres cúficos floridos en altorrelieve [9]. El epígrafe comienza con la basmala [10] completa y continúa con la orden de realización de la obra. A continuación, transmite los nombres del agente que genera la orden: un laqab [11] pseudocalifal, al-Ẓāfir –el Triunfador–, así como un título honorífico, Dū-l-Ri’āsatayn, «El de los Dos Principados», o «El poseedor de las Dos Jefaturas» [12]. Acompañando estas denominaciones, se puede leer una frase propiciatoria, aṭāla Allāh baqā’a-hu («¡prolongue Dios su permanencia (en esta vida)!»), que, según lo expuesto por Gómez Ayllón [13] aparece sólo en época anterior y casi siempre dedicada al califa. Por último, el epígrafe se concluye con la fecha [14] (mes y año).

Traducción del texto completo [15]:

La banda del borde: obra de Rizk y…[16]

La banda superior:

- En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Ordenó al-Ẓāfir, Ḏū-l-Ri’āsatayn Abū Muḥammad Ismā‘īl b. ‘Abd al-Raḥmān b. Ḏū-l-Nūn, – ¡prolongue

La banda inferior:

- Dios su permanencia (en esta vida)!– la construcción de este aljibe en la Mezquita Aljama de Toledo –¡guárdela Dios!–. Se terminó, con la ayuda de Dios, en ŷumādà I del año 423 (15 abril-14 mayo 1032).

A pesar de que el conjunto se preserva en buen estado [17], el paso del tiempo y los usos han dejado huella en el mismo. Conserva marcas tanto de haber estado encastrado en la infraestructura original como de las hendiduras causadas por la erosión de la cuerda con la que se ayudaban para extraer agua del pozo, así como las marcas del arco metálico que se le añadió posteriormente durante su estancia en el convento de San Pedro Mártir [18], aunque no se sabe con seguridad cuando se trasladó a este lugar. El 15 de mayo de 1871 por orden del arquitecto Mariano López Sánchez Cruz de la Comisión Provincial de Monumentos [19] fue trasladado, tras su donación, al actual Museo de Santa Cruz, donde permanece en el Patio Noble.

La realidad detrás de lo material: legitimidad, cultura y poder

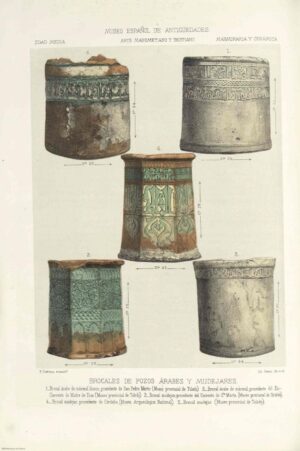

Cromolitógrafo: brocales de pozos islámicos. Artículo de Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta «Brocales de pozo árabes y mudéjares», publicado en el tomo III del Museo Español de Antigüedades (1874, 481-507).

Gómez Ayllón [20] ha señalado la sorprendente envergadura del protocolo que adquirió el monarca y la celeridad con la que lo hizo, teniendo en cuenta que, según las fuentes, Ya’īš ibn Muḥammad Ya’īš disolvió la junta poco antes de la caída del califato (3º de noviembre de 1031)[21]. Precisamente, este brocal es la prueba de que el gobierno del rey no se inició en las fechas que barajan diversas fuentes escritas conservadas, 1035 o 1036 [22], sino, por lo menos, en 1032, como menciona Sergio Isabel Ludeña en el artículo «Las colecciones islámicas del Museo de Santa Cruz. El mundo andalusí y sus pervivencias» (Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico). Este hecho denota una manifiesta ambición de poder del nuevo monarca, «así como su afán de emular la antigua magnificencia de los Omeyas en la época del califato» [23]; un modo de legitimarse en el nuevo trono ante la población toledana, que percibía la dinastía como un linaje extranjero, y, en un plano secundario, la competitividad con otros reinos, en ausencia de un poder como el del califato, reconocido por todos.

Precisamente, este brocal es la prueba de que el gobierno del rey no se inició en las fechas que barajan diversas fuentes escritas conservadas, 1035 o 1036 [22], sino, por lo menos, en 1032.

En el panorama de la epigrafía árabe toledana encontramos, paralelamente a la realización de nuestro epígrafe, distintos tipos de escritura, alguna más simplista y otras más anodinas o de marcado carácter horizontal, pero con la llegada de primer monarca taifa surge una escritura cúfica florida. Para Shawky Sayed la existencia de otras piezas similares «confirma su procedencia de talleres artísticos de alta categoría, probablemente de carácter palatino» [24]. Para esta tipología de objetos se emplea un cincel para elaborar los motivos decorativos, lo que le confiere una calidad profunda, firme y delicada.

Precisamente el brocal de mármol pone en evidencia que la importancia de estas estrategias recae no solo en la exhibición del nombre, sino en el alcance que podría tener la recepción del mismo. Como expone Víctor Rabasco García[25], «el objetivo es visibilizarse a través de los muy diferentes soportes posibles» porque era «prioritario para legitimar su posición al frente del reino»[26]. Esto se traducía en ocasiones en la mejora de infraestructuras urbanas.

La mezquita aljama se reveló como uno de los lugares predilectos para ello, espacio donde se congregaba la población en la oración de los viernes – los súbditos realizaban sus abluciones extrayendo el agua del aljibe, que, en este caso, estaba patrocinado por el rey–. De este modo, según Rabasco [27], el rey se retrataba como un soberano servicial ante su pueblo por un lado y, por otro, como hombre piadoso antes los ojos de Dios.

Conclusión

En definitiva, nos encontramos ante un texto epigráfico dispuesto en un soporte marmóreo, una roca de elevado coste, en la que se decide esculpir unos magníficos caracteres cúficos acompañados de decoraciones florales, con una técnica depurada, que hace de estos una escritura única. Es decir que, hay una voluntad de distinguirse respecto al pasado y a sus contemporáneos. Asimismo, la existencia de más de una pieza de características similares confirmaría la existencia de un taller al servicio del monarca, posiblemente siguiendo una política propagandística del poder. Esto se ve refrendado con la decisión de construir un aljibe y coronarlo con esta pieza en el lugar más simbólico de la ciudad, la mezquita aljama.

En un breve periodo de tiempo, el primer monarca de la taifa adquirió un gran aparato representativo, equiparable al de los antiguos califas omeyas, para legitimarse como gobernador ante los toledanos y crear una imagen piadosa ante la divinidad. Por otro lado, aporta datos tan relevantes como la cronología de la pieza, que ha permitido arrojar luz acerca de cuándo pudo haber empezado el reinado de este monarca, en contraste con otras fuentes históricas que retrasaban la fecha.

Bibliografía y recursos

Calvo Capilla, Susana. «Estudios sobre arquitectura religiosa en al-Andalus: Las pequeñas mezquitas en su contexto». Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, 2001.

Calvo Capilla, Susana. Las mezquitas de al-Andalus. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2014.

Clément, François. Pouvoir et légitimité en Espagne musulmane à l’époque des taifas (Ve-XIe siècle). París: L’Harmattan, 1997.

Delgado Valero, Clara. Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987.

Elisa Encarnación Gómez Ayllón, «Inscripciones árabes de Toledo: época islámica». Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2006.

Porres Martín-Cleto, Julio. «La dinastía de los Banu Di L-Nun de Toledo». Tulaytula: Revista de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico, no. 4 (1999): 37-47.

Rabasco García, Víctor. La cultura artística del reino andalusí de Toledo: Promoción e innovación en la corte de los Banū Ḏū-l-Nūn. Folia medievalia, 10. León: Universidad de León, 2023.

Shawky Sayed, Zeinab. «Brocales de pozos y aljibes andalusíes y mudéjares: Memoria para optar al grado de doctor». Tesis doctoral. Universidad de Madrid, 2016. https://docta.ucm.es/entities/publication/5d2b1b3c-4294-4686-a068-fd4280369ee8

Viguera Molins, María Jesús. «Reinos de taifas. Historia política». En Historia de España de Menéndez Pidal, tomo VIII. Madrid: Espasa-Calpe, 1994.

Notas

[1] Julio Porres Martín-Cleto, «La dinastía de los Banu Di L-Nun de Toledo», Tulaytula: Revista de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico, núm. 4 (1999): 17.

[2] Clara Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000), 36.

[3] Susana Calvo Capilla, Estudios sobre arquitectura religiosa en Al-Andalus, 94. «El término [ṭawā’if, «taifas»] aparece en el Corán con un sentido peyorativo para designar a un ‘partido’, a una ‘banda’ o ‘grupo de individuos’. En efecto, se produjeron luchas intestinas entre los diferentes poderes locales por hacerse con el control del territorio».

[4] Porres Martín-Cleto, «La dinastía de los Banu Di L-Nun de Toledo», 17.

[5] Demarcación territorial y administrativa en la que se dividía el territorio de al-Ándalus.

[6] Clara Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, 36.

[7] Susana Calvo Capilla, «Estudios sobre arquitectura religiosa en al-Andalus: Las pequeñas mezquitas en su contexto», 99.

[8] Víctor Rabasco García, La cultura artística del reino andalusí de Toledo: Promoción e innovación en la corte de los Banū Ḏū-l-Nūn, Folia medievalia, 10 (León: Universidad de León, 2023), 17, 44.

[9] Zeinab Shawky Sayed, «Brocales de pozos y aljibes andalusíes y mudéjares: Memoria para optar al grado de doctor» (tesis doctoral, Universidad de Madrid, 2016), 100, 101. https://docta.ucm.es/entities/publication/5d2b1b3c-4294-4686-a068-fd4280369ee8.

[10] La Basmala: «En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso».

[11] Sobre esta cuestión véase François Clément, Pouvoir et légitimité en Espagne musulmane à l’époque des taifas (Ve-XIe siècle) (París: L’Harmattan, 1997). Sobrenombre generalmente utilizado por los grandes mandatarios musulmanes para destacar o enaltecer sus atributos y cualidades como gobernante.

[12] Clara Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, 104. «Al-Ẓāfir nombra en el puesto de consejero a un alfaquí perteneciente a una de las familias más importantes de Toledo, Abū Bakr ibn al-Ḥadīdī. De este modo se introducía en los asuntos toledano y afianzaba su posición». Un poder recién adquirido que necesitaba ser todavía consolidado.

[13] Elisa Encarnación Gómez Ayllón, «Inscripciones árabes de Toledo: época islámica» (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006), 122. https://docta.ucm.es/entities/publication/d0bfb35a-5f56-4804-874b-58952ca6dd3a.

[14] Clara Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, 37. Se conserva un testimonio de Ibn Jaldūn (ss. XIV-XV), en Historia de los árabes de España, que sitúa la petición de gobierno de los toledanos a la dinastía de origen amazigh en el año 1035, pero, la inscripción, junto con los protocolos adoptados y la fecha inscrita, indican que en ese momento al-Ẓāfir ya había accedido al poder con anterioridad.

[15] Elisa Encarnación Gómez Ayllón, «Inscripciones árabes de Toledo: época islámica» (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006), 117.

[16] El texto proporcionado por Shawky Sayed (2016, 99) incluye el fragmento del borde del brocal y su traducción; información que no encontramos en Gómez Ayllón (2006, 118).

[17] Elisa Encarnación Gómez Ayllón, «Inscripciones árabes de Toledo: época islámica», 118. Gómez Ayllón destaca que «la inscripción de gran resalto goza de un estado de conservación impecable en un determinado sector (algo menor del 40% de la extensión total)».

[18] Zeinab Shawky Sayed, «Brocales de pozos y aljibes andalusíes y mudéjares: Memoria para optar al grado de doctor», 102.

[19] Zeinab Shawky Sayed, «Brocales de pozos y aljibes andalusíes y mudéjares: Memoria para optar al grado de doctor», 103.

[20] Elisa Encarnación Gómez Ayllón, «Inscripciones árabes de Toledo: época islámica», 124.

[21] Clara Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, 36.

[22] María Jesús Viguera Molins, «Reinos de taifas. Historia política», en Historia de España de Menéndez Pidal, tomo VIII (Madrid: Espasa-Calpe, 1994), 57.

[23] Elisa Encarnación Gómez Ayllón, «Inscripciones árabes de Toledo: época islámica», 124.

[24] Zeinab Shawky Sayed, «Brocales de pozos y aljibes andalusíes y mudéjares: Memoria para optar al grado de doctor», 36.

[25] Víctor Rabasco García, La cultura artística del reino andalusí de Toledo: Promoción e innovación en la corte de los Banū Ḏū-l-Nūn, 59.

[26] Víctor Rabasco García, La cultura artística del reino andalusí de Toledo: Promoción e innovación en la corte de los Banū Ḏū-l-Nūn, 59.

[27] Víctor Rabasco García, La cultura artística del reino andalusí de Toledo: Promoción e innovación en la corte de los Banū Ḏū-l-Nūn, 58.